Einführung

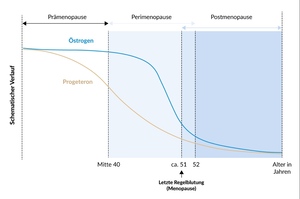

Als Wechseljahre oder auch Klimakterium wird die Zeit der hormonellen Umstellung am Ende der fruchtbaren Lebensphase einer Frau bezeichnet.1 Der Zeitraum wird unterteilt in die Perimenopause (Zeit kurz vor dem Ausbleiben der Menstruation), die Menopause (Zeitpunkt der letzten Menstruation, nach der ≥12 Monate lang keine Monatsblutung mehr erfolgt) und die anschliessende Postmenopause.1 Dabei nimmt bereits in der Prämenopause, d. h. in den Jahren vor dem Klimakterium, die Produktion von Progesteron und zu Beginn der Perimenopause auch von Östrogen allmählich ab, bis sie schliesslich fast ganz aufhört (Abbildung 1).2 Die Menopause tritt in der Schweiz im Mittel mit etwa 51 Jahren ein, wobei es hier eine grosse Streubreite von +/- 5 Jahren gibt.3

Die nachlassende Produktion des Progesterons und vor allem des Östrogens und die damit verbundenen Veränderungen im Hypothalamus, der Steuerzentrale der Körpertemperatur und Emotionen, können in der Peri- und Postmenopause zu folgenden Symptomen führen1,2,5:

-

Hitzewallungen und Schweissausbrüche (vasomotorische Symptome)

-

Atrophie der Schleimhäute und Verkürzung der Harnröhre mit Scheidentrockenheit, Schmerzen beim Sex, Harnwegsinfektionen und Inkontinenz-Problemen (urogenitales Menopausen-Syndrom)

-

Zyklusunregelmässigkeiten, z. B. Zwischenblutungen

-

Müdigkeit und Schlafstörungen

-

erhöhtes Osteoporoserisiko

-

Veränderungen im Fettstoffwechsel sowie erhöhtes Risiko für Atherosklerose und Erkrankungen der Herzgefässe

-

Schwindel und Kopfschmerzen

-

Stimmungsschwankungen, Angstgefühle, Traurigkeit

-

kognitive Einschränkungen (Gedächtnis- bzw. Konzentrationsstörungen)

Diese Veränderungen sind unterschiedlich stark ausgeprägt und werden von den betroffenen Frauen auch subjektiv sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ein Drittel der Frauen weist keine Symptome auf, ein Drittel hat leichte bis mittlere Beschwerden und ein Drittel der Frauen leidet unter starken Beschwerden.5 Der Behandlungsbedarf hängt davon ab, inwieweit die Lebensqualität darunter leidet.

Hormonersatztherapien

Bei dieser Behandlungsform wird der im Klimakterium auftretende Mangel an den Hormonen Progesteron und Östrogen ausgeglichen. Dabei ist es nicht das Ziel, die ursprüngliche Hormonkonzentration im Körper wiederherzustellen.1,6 Vielmehr sollen die durch den Hormonmangel verursachten Beschwerden beseitigt werden.1,6 Bei der Hormonersatztherapie (HRT) können Präparate, die Östrogene, Gestagene oder eine Kombination aus beiden Hormonen enthalten, zum Einsatz kommen.6 In der Schweiz werden Monopräparate mit dem Östrogen Östradiol in Form von oral einzunehmenden Dragees oder (Film)tabletten und transdermal wirkenden Matrixpflastern und Gels gegen Menopause-Beschwerden sowie vaginal-topisch anzuwendende Vaginaltabletten gegen vaginale Atrophie bei postmenopausalen Frauen angeboten.7 Auch das Östrogen Östriol ist in Form von Tabletten, Vaginalcreme und Vaginalzäpfchen (Ovula) verfügbar.7 Tibolon, ein synthetisches Steroid mit östrogener, gestagener und androgener Wirkung wird in Tablettenform ebenfalls gegen Menopause-Beschwerden und als postmenopausale Osteoporose-Prophylaxe angeboten.8 Zudem sind in der Schweiz zahlreiche Kombipräparate, bestehend aus den Östrogenen Östradiol oder Östriol und den Gestagenen Drospirenon, Dydrogesteron, Medroxyprogesteron, Norgestrel oder Norethisteron in Form von (Film)tabletten, Dragees, Matrixpflastern und Vaginaltabletten gegen Wechseljahresbeschwerden auf dem Markt.7 Monopräparate mit dem Gestagen Progesteron werden als Kapseln angeboten, die unter anderem beim prämenstruellen Syndrom und ‒ zusammen mit einem Östrogen ‒ gegen Beschwerden in den Wechseljahren eingesetzt werden.7

Bevor eine HRT eingeleitet wird, müssen Nutzen und Risiko gegeneinander abgewogen werden.1 Was den Nutzen betrifft, lassen sich durch eine Hormonersatztherapie Hitzewallungen effektiv behandeln.1 Andere Beschwerden wie depressive Verstimmung, Schlafstörungen, Leistungs- und Gedächtnisstörungen, Knochen- und Gelenkbeschwerden sowie Haut- und Schleimhautveränderungen können ebenfalls gelindert werden.1 Andererseits birgt eine HRT auch Risiken. So kann sich das Brustkrebsrisiko langfristig geringfügig erhöhen: Laut der «Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer», die 53ʼ297 Frauen mit Brustkrebs und 100ʼ239 Frauen ohne Brustkrebs beobachtet hat, entwickeln zusätzlich etwa 20 von 1000 Frauen im Alter von 50 Jahren, die eine 5-jährige kombinierte Hormonersatztherapie (HRT) einnehmen, in den folgenden 20 Jahren Brustkrebs.6 Unter einer Östrogen-Monotherapie treten in diesem Zeitraum 5 zusätzliche Fälle von Brustkrebs auf.6 Die «Women’s Health Initiative(WHI)-Studie» kommt hingegen zu dem Schluss, dass eine Östrogen-Monotherapie das Brustkrebsrisiko sogar senkt.9 Das Risiko für ein Endometriumkarzinom steigt unter einer HRT mit einem Östrogen allein an, wobei der Effekt zeit- und dosisabhängig ist. So ist das relative Risiko bei mehr als 3-jähriger Anwendung von Östradiol (2 mg/d) bis zu 5-fach und bei 10-jähriger Anwendung bis zu 10-fach erhöht.6 Daher sollte eine Östrogen-Monotherapie nur bei hysterektomierten Frauen durchgeführt werden. Frauen mit Uterus sollten hingegen eine kombinierte HRT erhalten, bei der pro Monat Gestagen gegeben wird, bis die Gestagen-spezifische Transformationsdosis erreicht wird.6 Das Risiko für Thromboembolien ist unter oraler HRT ebenfalls erhöht und liegt auch höher als bei transdermaler Anwendung.6

Weitere Therapieoptionen

Neben einer HRT stehen weitere Behandlungen zur Verfügung, um insbesondere die vasomotorischen Symptome (VMS), auch als Hitzewallungen bekannt, in den Wechseljahren zu lindern. Hierzu gehören6,10,11:

-

nicht-hormonelle synthetische Präparate (Off-Label-Use): Untersucht wurden unter anderem SSRIs[1] (Paroxetin, Sertralin, Citalopram, Escitalopram), der SSNRI[2] Venlafaxin, Antikonvulsiva (Gabapentin, Pregabalin) und das Antihypertensivum Clonidin. Die Wirksamkeit von Paroxetin gegen Hitzewallungen wurde in mehreren kontrollierten Studien gezeigt.12 Bei Sertralin waren die Ergebnisse hingegen nicht eindeutig.12 Unter Citalopram und Escitalopram wurden die Frequenz und Intensität von Hitzewallungen reduziert.12 Auch unter Venlafaxin konnten die vasomotorischen Symptome verbessert werden.12 Für Gabapentin und Pregabalin zeigten verschiedene Studien ebenfalls gute Effekte bei der Linderung von Hitzewallungen, ebenso wie für Clonidin.12

-

Traubensilberkerze (Cimicifuga racemosa): Hier sind die Daten zur Wirksamkeit gegen Hitzewallungen widersprüchlich. Möglicherweise besteht ein Nutzen für die betroffenen Frauen.6

-

Phytoöstrogene: In verschiedenen Pflanzen, z. B. Soja, Rotklee, Leinsamen, sind Substanzen enthalten, die mit unterschiedlicher Affinität an den Östradiolrezeptor binden. In einer Metaanalysen von insgesamt 43 kontrollierten Studien konnte jedoch kein eindeutig positiver Effekt von Phytoöstrogenen auf Hitzewallungen und Nachtschweiss in den Wechseljahren festgestellt werden.13

Mit Fezolinetant wurde in der Schweiz im Dezember 2023 ein neuer Wirkstoff zur Behandlung moderater bis schwerer VMS bei postmenopausalen Frauen zugelassen.14 Die Substanz bindet selektiv an den Neurokinin-3-Rezeptor und verhindert so die Wirkung von Neurokinin B, das die Aktivität des thermoregulatorischen Zentrums im Hypothalamus steuert.15 Dadurch werden die Hitzewallungen unterdrückt. In die beiden Phase-III-Studien SKYLIGHT 1 und 2 wurden insgesamt 1ʼ022 Frauen in den Wechseljahren mit moderaten bis schweren VMS eingeschlossen.16 Diese wurden mit Fezolinetant (30 oder 45 mg/d) behandelt oder erhielten stattdessen Placebo. Unter Fezolinetant (45 mg/d) konnte innerhalb von 12 Wochen die tägliche Zahl der VMS – die Häufigkeit und der Schweregrad der VMS wurden mit Hilfe eines elektronischen Hitzewallungstagebuchs aufgezeichnet – signifikant stärker reduziert werden als unter Placebo (Differenz zwischen beiden Gruppen: -2,51 VMS/d; p<0,001). Vergleichbare Ergebnisse gab es unter Fezolinetant (30 mg/d) mit einer Differenz von -2,15 VMS/d (p<0,001; Abbildung 2). Auch die Schwere der Hitzewallungen besserte sich unter Fezolinetant im Vergleich zu Placebo. Der Schweregrad der VMS bzw. Hitzewallungen wurde gemäss Food and Drug Administration (FDA)-Definitionen für leicht (Hitzegefühl ohne Schwitzen), mässig (Hitzegefühl mit Schwitzen, aber in der Lage, die Aktivität fortzusetzen), und schwere Symptome (Hitzegefühl mit Schwitzen, das zur Einstellung von Aktivitäten führt)bestimmt.16

Interessenkonflikte

Diese Studie wurde ohne jegliche kommerziellen oder finanziellen Beziehungen durchgeführt, und weist keine Interessenkonflikte auf.

Finanzierung

Dieser Review wurde in keiner Weise finanziell unterstützt.

Autorenbeiträge

Die Autorin hat das Manuskript verfasst und es genehmigt.

SSRI: Selektiver Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer

SSNRI: Selektiver Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer

-hufigkeit_i.jpg)

-hufigkeit_i.jpg)